這些日子在友站看到很多人對“前輪驅動”(簡稱前驅)、“後輪驅動”(簡稱後驅)、“四驅”(簡稱四驅)這些汽車驅動形式影響汽車性能的比較討論,因此,嘗試將現下不同的四驅車作重點整理與說明,提供準備購車的朋友一點參考。

談到四驅車就一定要先從前驅車和後驅車說起。從理論上來說,前驅車具有比較好的油耗經濟性,在空間利用上比較有效率,同時也能兼顧一定的循迹性,但缺點是車子過彎時容易轉向不足,因此車廠都會加強這方面的特性的改善,好讓駕駛人能及早反應;而後驅車因前後軸重量分配在行車時重心動態的轉變上比較容易操控,但也造成了容易轉向過度問題,這對擁有高級駕駛技術的駕駛人來說,後驅車有著前驅車難以比擬的操控樂趣,但是對駕駛技術一般的人來說,反而容易造成駕駛上的負擔進而造成危害。對比後驅車和前驅車的優點,一來後驅車沒有前驅車多,二來優點都要在較爲極端的情況下才容易顯現,反倒是前輪驅動車車室空間較爲寬敞、省油效率較高的優點,容易得到一般消費者青睞。這也是市售上以前驅車爲主流的原因。

所謂四驅,意指汽車前後輪都有驅動力,更甚者可按行駛路面狀態不同而將引擎輸出扭矩按不同比例分佈在前後輪子上,以提高汽車的行駛能力。四驅結合了前驅和後驅的優點,提供“前拉”與“後推”並行的驅動模式。由於引擎扭力通過四驅系統平均分配於前後輪軸上,不論是加減速或負重,對行車操控上所産生的影響均最小,避免了前驅車的轉向不足,又防止了後驅車的轉向過度,同時保持了前驅車的控制穩定性和後驅車靈活的可操縱性,車身動態的穩定表現在三種驅動方式中最佳,尤其在高速過彎和惡劣路面上加速或爬坡,其抓地力強,牽引力大,通過性好,而且安全係數高。

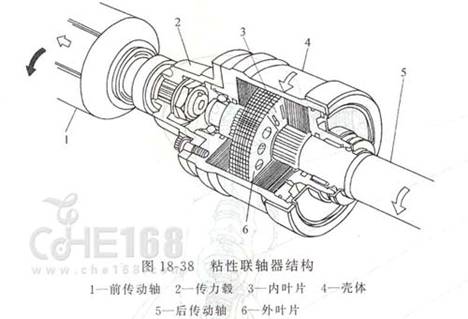

四驅過去用在越野車上,現在高性能轎車也用上了這種裝置。一般的越野車,變速器後面裝有手動差速器,前後車軸各裝一個稱爲“驅動橋”的部件。變速器輸出的扭矩動力首先被傳遞給軸間差速器再經由傳動軸分配給前後驅動橋,到達驅動橋的動力再由各自的輪間差速器分配到左右半軸,最終反映到車輪上(在同一驅動橋兩驅動輪之間的差速器叫做輪間差速器﹔處在不同驅動橋之間的差速器叫做軸間差速器。所以一輛4驅越野車總共可以有3個差速器。)。而在轎車上,由於轎車的車架結構與越野車的車架結構有所不同,作用目的也有差異,所以轎車上的四驅裝置是常齒合式,省去了手動差速器,自動將扭矩按系統設定分配給前後輪子上。現代轎車的馬力都比較大,加速時重心後移,全車重量就會向後軸移動,造成前軸輕飄。這對於前驅的轎車來講,即使在良好的路面上車也可能打滑,四驅就可以防止這種現象的發生。所以,轎車應用四驅技術,不但可提供操控性還可提高車子的加速性能。

四驅系統根據所採用的機械裝置,會産生極其不同的效果。四驅系統可概略分爲兩大類,分時四驅系統和全時四驅系統,雖然可能有很多種的稱呼,但都應該是這兩種方式衍生出來的,這其中包括扭矩可以分配的四驅系統。

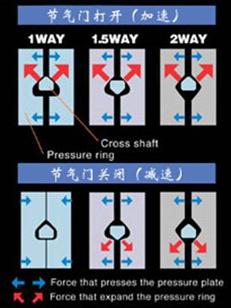

一、分時四驅系統。這是一種可以在兩驅和四驅之間手動切換的系統。動力輸出的扭矩基本是以同樣的大小傳遞給前後軸,當在抓地力良好的路面行駛至彎道時,由於前後軸的轉速不同,分時驅動的前後軸之間沒有差速器,所以會發生一側輪胎産生了刹車的感覺,所以不能在硬地面(鋪裝路面)上使用四驅,特別是在高速急轉彎時,這種彎道制動有可能造成車輛失控。汽車轉向時,前輪轉彎半徑比同側的後輪要大,行程長得多,因此前輪的轉速要比後輪快;以至四個車輪走的路線完全不一樣,所以半時四驅只可以在車輪打滑時才切上四驅。一回到摩擦力大的鋪裝路面應馬上改回兩驅,不然的話,輪胎、差速器、傳動軸、分動器都會損壞。所以駕駛半時四驅車必須小心,其四驅不可以在硬路面(鋪裝路面)上使用;下雨天也不可以用;有冰或雪地則可以用,而一旦離開冰雪路面應馬上改回兩驅。

只裝置了機械式分時驅動在台灣的常見的商用車種有:Jeep Wrangler、Jeep Cherokee sport、三菱Pajero V32、鈴木Jimny等。而VW的4Motion(A6)是將引擎的扭力輸出到後輪,只有當前輪打滑時,Haldex型的中央差速器才開始起作用,將一部分扭力輸出到前輪,形成四驅的形式。

二、爲了避免分時系統所産生的彎道制動現象,在前後軸之間裝上差速器,這就是全時驅動。全時四驅系統內有三個差速器:除了前後軸各有一個差速器外,在前後驅動軸之間還有一個中央差速器。這使全時四驅避免了分時四驅的固有問題(在硬路面不能用四驅的問題):汽車在轉向時,前後輪的轉速差會被中央差速器吸收。所以,全時四驅在硬路面(鋪裝路面)、下雨時有更可靠的四輪抓地力,比分時四驅優越。但到了冰雪,沼澤地就會把中央差速器鎖上(否則可能無法前進);回到不滑的硬路(鋪裝路)會把中央差速器鎖解開。

裝置這類純機械式全時系統的常見車種分別有:Subaru全車系(Symmetrical AWD)、Audi的Allroad、Q7(Quattro)、三菱Pajero V300、Jeep Cherokee Limited。

有些四驅車使用看起來像全時四驅的智慧四驅系統。這些系統平時是以前驅爲主,當前輪打滑時,動力會部分轉移後輪,幫助前輪使汽車行駛(可理解爲智慧的半時四驅),如本田CRV、淩志RX330、豐田RAV4等就是使用這種系統。這種系統成本低可提升在濕滑路面行駛穩定性,可靠性比純機械式全時系統差。

鑒於四驅車理想的表現,自1982年起世界拉力錦標賽中獲勝的車輛都是全時四驅的車種。既然四驅明顯優於兩驅,但採用的比例卻遠遠小於兩驅車呢?其答案就是成本。四驅車的造價比兩驅車高得多,一輛四驅車必須採用3個差速器,其中一個安置於前後傳動軸之間,而另兩個則分別安置在前後半軸之間。正是因爲價格的原因,汽車製造商無法將四驅車型全面推向民用市場。另外,四驅車的燃油經濟型比較差,在民用市場上推廣受到了很多掣肘。但在拉力車賽中,車輛追求的是最高性能,理所當然會採用各種最先進的技術,而不會過多考慮成本問題。如果不能提供足夠的抓地力,再強大的引擎扭力也無法施展。所以,如今主流的拉力賽車都採用四驅方式。

全時四驅系統與前驅、後驅、分時四驅等驅動形式比較起來在主動安全表現方面更為優異。在冬季的冰雪道、夏天的濕滑路面、高速行駛時的高速變線情況出現時,轉向能不能很到位,是關係到發不發生危險的關鍵。前驅車輛容易出現轉向不足的問題,俗話說的“推頭”現象,而後驅車輛轉彎往往會造成“甩尾”情況。全時四驅系統就有效地避免了這個問題。全時四驅系統把動力通過四個輪子有效地傳遞給路面,在面對上述情況可以讓駕駛人更容易採取反應,分時四驅的特點在於一旦發生危險情況時,用電子設備反應以後變成四驅,但電子設備都有一個反應時間,在車輛發生交通事故時零點幾秒也是至關重要的,所以這個反應時間再短也會有很大影響此時全時四驅就有了更明顯的優勢,可以更有效地解決這個問題。

現在的車廠為因應歐美將車輛動態穩定系統納入安全標準, 所以車輛動態穩定系統的應用將提高行車的主動安全性, 此系統利用電子技術的將原有的ABD/EBD/TCS作整合, 透過對四個輪子個別的煞車獨立控制改變來達到類似全時四驅差速器所提供的主動安全.

值得一提的是雖然四驅車在油耗上的表現普遍高於前驅車,但汽車性能的展現是一個系統工程。僅僅一個驅動形式應用在不同的生產線上,所造就的汽車性能也有很大的不同,而現在的造車技術在四驅車的油耗表現上也不一定高於前驅車。例如Subaru汽車的所有車輛均爲全時四驅系統,而Forester 2.0X(SUV)的百公里經濟油耗以行使高速為例,爲7.6升、Forester 2.5XT(SUV)爲8.3升、Outback 3.0(Crossover)爲7.6升、Impreza 2.0WRX(房車)爲7.1升,不輸於同等排量車的前驅車。而這就得益於其獨特的水平對置發動機和車身輕量剛性設計,水平對置發動機具有重心低、低振動、環保和燃油經濟的特點,與全時四驅系統相結合則形成了一個比較完美的組合。

經過以上的說明, 相信對四驅/前驅/後驅應有基本認識, 當要進一步決定要買哪種類型的四驅車, 建議可以依用途(On-Road>AWD/Off-Road>4WD)/預算(進口/國產/CC數/稅/貸款/保險/保養費)/尺寸(車室空間/停車限制)/性能/保養(耐用度/耗材/零件/服務品質)...去思考選擇適合車種.

PS. 因為個人的用車是Subaru 所以對Subaru比較熟悉, 歡迎大家指教並將各家系統的優缺點分享給將購車的網友參考.

四驅傳動系統示意圖

按這裡檢視圖片 Symmetrical AWD

資料來源: store.ncrally.com/catalog/index.php?cPath=113

Subaru原廠網站

前差速器/變速器/中央差速器總體(對稱式傳動機構設計,傳動效率高且穩定)

左剖視圖(左下方前差速器)

按這裡檢視圖片 右剖視圖(右下方前差速器)

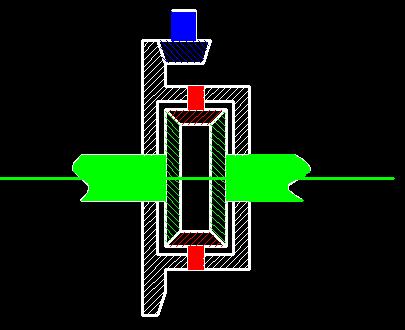

按這裡檢視圖片 中央差速器

按這裡檢視圖片 後差速器

按這裡檢視圖片 Symmetrical AWD車架總體(Outback3.0R車型)

按這裡檢視圖片 EZ30 六缸水平對臥引擎剖視圖(後方接傳動箱)

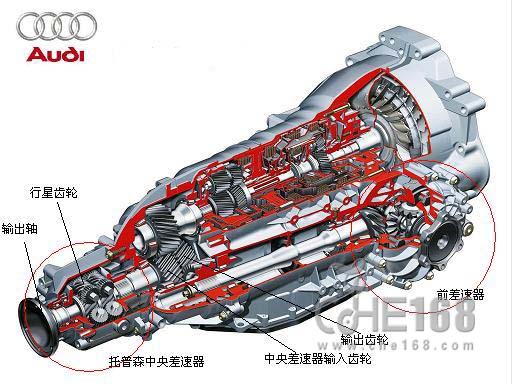

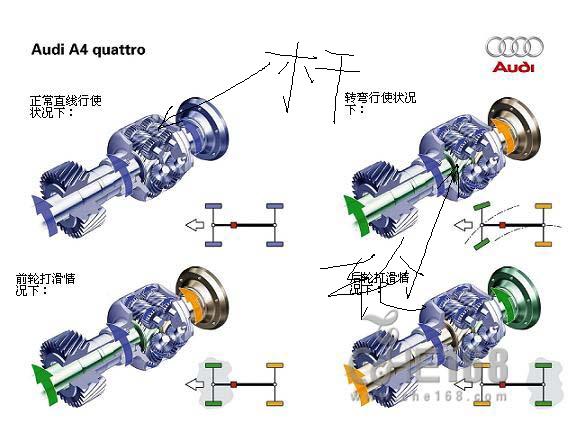

按這裡檢視圖片 Audi Quattro AWD

資料來源:

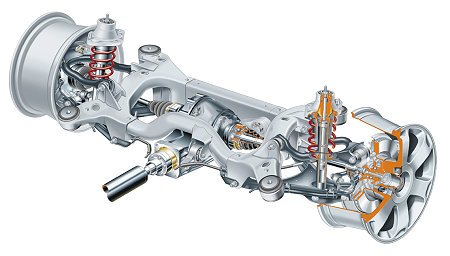

http://bbs.pcauto.com.cn/topic.jsp?tid=192532 前差速器/變速器/中央差速器總體

按這裡檢視圖片 Quattro AWD車架總體

按這裡檢視圖片